Как применялись нормы шариата в Российской империи?

Чтение шариата в Хосрехе (Дагестан). Рис. князя Г.Г.Гагарина, 1842 гг. Фото: Ислам-тудей

Постепенное расширение границ России, присоединение новых территорий неизбежно ставило перед властями вопрос о регулировании общественных отношений среди новых подданных в различных сферах (брачно-семейной, наследственной, имущественной и др.).

Если во времена Московского царства и до последней четверти XVIII в. данной проблеме не уделяли пристального внимания, ограничиваясь в основном общим регулированием в виде уголовных и налоговых установлений, то по мере включения в состав империи территорий Крыма, Кавказа и Средней Азии был принят курс на правовое регулирование жизни новых подданных нехристианского исповедания.

Начало положило решение Екатерины II о создании официальных мусульманских институтов, что означало постепенную инкорпорацию некоторых норм шариата в законодательство империи.

Во многом действия властей были обусловлены политическими мотивами. Изначальное стремление распространения православия и создания единого религиозного пространства не только сталкивалось с недовольством иноконфессионального населения, особенно мусульман, но и было неосуществимым среди больших масс населения.

По мере расширения границ нерешенные внутренние противоречия создавали угрозу реализации внешней политики государства. Оренбургское магометанское духовное собрание (ОМДС) и появившиеся затем духовные правления в Крыму и на Кавказе становились одновременно представительскими и контролирующими органами, которые регулировали жизнь мусульманской общины в рамках имперских законов.

«Книжная религия»: как развивалась книжная традиция мусульманских народов России

Наличие таких органов позволяло использовать ислам в качестве инструмента управления. Кроме того, значительное увеличение размеров империи в XIX в. происходило за счет присоединения территорий на Кавказе и в Средней Азии, где интересы российского государства пересекались с интересами соседей, в первую очередь, Османской и Британской империй, Персией.

Расширение сферы применения российского законодательства на новых территориях среди суннитов и шиитов, принадлежащих к различным этническим группам со своими обычаями (адатом), было проблематичным для русской администрации, поэтому право неизбежно приобретало смешанный (гибридный) характер, когда единого правового пространства во многих сферах жизни не наблюдалось.

На подобные эксперименты власти шли с понятной целью: достижение определенного уровня контроля и безопасности территорий, являющихся окраинами империи и занимающих важное для нее стратегическое положение в соперничестве с другими государствами. В плане правового регулирования опыт России совпадал с практикой ряда ведущих стран того времени, в первую очередь западных колониальных империй (Великобритании, Франции, Нидерландов, Испании, Португалии и др.), но одновременно повторял опыт системы «миллетов» в Османской империи.

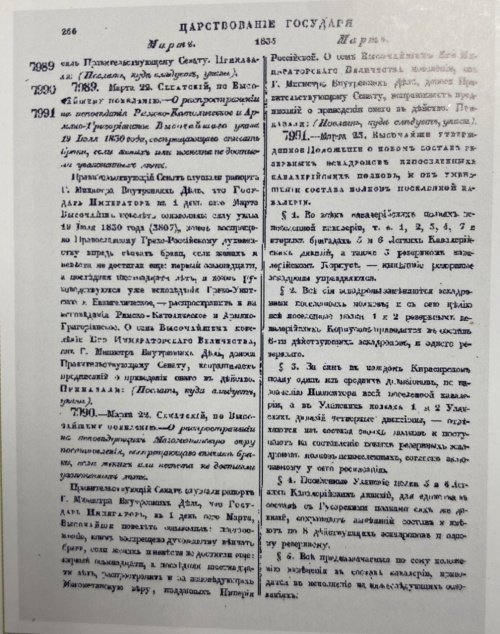

Указ Сената о распространении на мусульман требований о возрасте вступающих в брак. ПСЗРИ-1. Т.10. №7990

Самоуправление этнорелигиозных общин в соответствии с их традициями и определение права личного статуса по этничности и вероисповеданию было характерным как для Средних веков, так и для Нового времени. Для руководителей государства оказалось целесообразным сохранять лишь общий контроль за иноконфессиональным населением в плане системы наказаний за наиболее общественно опасные преступления и сбором податей, обеспечением выполнения иных значимых обязанностей (отработки, повинности и т.д.).

Часть своих функций администрация делегировала местным традиционным органам власти (феодальной аристократии, старейшинам, религиозным деятелям и др.). Брачно-семейные отношения и раздел наследства рассматривались в качестве внутренних вопросов, грубое вмешательство в которые на данном этапе может привести к неблагоприятным последствиям.

Таким образом, вопросы правового регулирования были тесно связаны с искусством управления податным населением, формирования лояльных подданных при помощи сложной системы прав и обязанностей, различавшейся от региона к региону, от одной этнорелигиозной группы к другой.

Подобные процессы (сочетание общего и особенного в зависимости от религии или этнического происхождения) были неизбежным этапом на пути, как ни парадоксально, постепенного стремления правовой системы к централизации и унификации.

Можно назвать это повторением системы «косвенного» управления, принятой, например, в британских колониях периода XVIII–XX вв., когда администрирование территорий осуществляется и при помощи общих законов, устанавливающих лишь основные правила поведения, и посредством сохранения местных обычаев и религиозных норм в сферах, не наносящих ущерба системе властных отношений в целом.

Суд казыя. Самарканд. 1870 г.

«История ислама в России» под общей редакцией Р.М. Мухаметшина